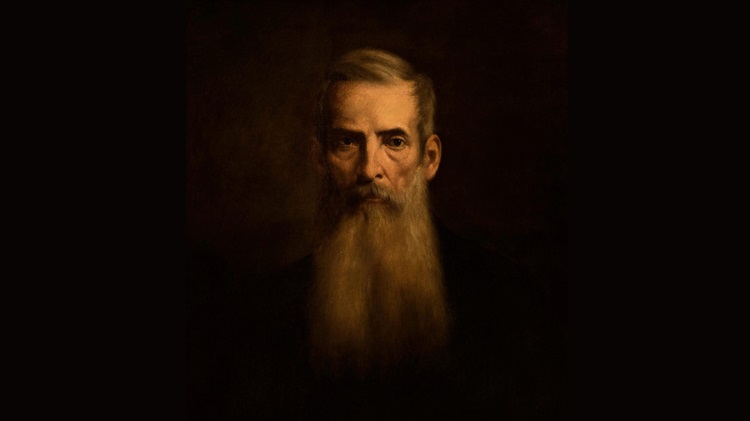

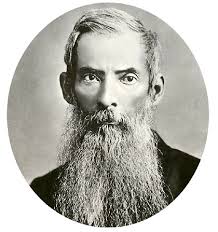

El 22 de febrero de 1877, en la ciudad de Nueva York, lejos de la patria por la que lo entregó todo, exhaló su último aliento Francisco Vicente Aguilera, uno de los más nobles y sacrificados patriotas de la independencia cubana. Su muerte no fue la de un soldado en el fragor del combate, pero sí la de un hombre que nunca dejó de luchar, incluso cuando la guerra quedó atrás y la vida le impuso su propia batalla: la del exilio, la pobreza y la soledad.

Aguilera, nacido en Bayamo el 23 de junio de 1821, fue en vida un hacendado próspero, dueño de ingenios y riquezas, con una educación privilegiada y una influencia que lo colocaba entre los grandes terratenientes de la época. Pero su amor por Cuba fue más fuerte que su fortuna. Cuando Carlos Manuel de Céspedes alzó la voz en La Demajagua en 1868, Aguilera no dudó. Lo dejó todo: sus propiedades, su bienestar, su familia, para unirse a la lucha por la independencia.

Desde los primeros días de la Guerra de los Diez Años, fue una de las figuras más relevantes de la Revolución. Sus estrategias y su visión lo llevaron a ocupar cargos de alta responsabilidad, incluyendo la Vicepresidencia de la República en Armas. Sin embargo, su verdadera grandeza no residió en los títulos, sino en su capacidad de sacrificio. Mientras otros patriotas aún conservaban algo de su antiguo estatus, Aguilera murió sin nada, con el único consuelo de haber servido a Cuba hasta el final.

Cuando la guerra se tornó más difícil y la ayuda internacional se hizo imprescindible, Aguilera partió hacia el exilio con la misión de buscar apoyo en Estados Unidos. Fue un viaje sin regreso. En suelo extranjero, enfrentó la indiferencia de muchos y las promesas incumplidas de quienes aseguraban apoyar la causa cubana. Su prestigio no le valió para obtener los recursos necesarios, y lo que antes era un caballero distinguido de Bayamo, se convirtió en un emigrado pobre, subsistiendo con la ayuda de unos pocos amigos y de su dignidad inquebrantable.

La enfermedad lo sorprendió en plena lucha diplomática. Sin dinero para costear un tratamiento adecuado, sus últimos días estuvieron marcados por el sufrimiento físico y el peso de la incertidumbre. Sabía que la independencia por la que tanto había luchado no llegaría en su tiempo, pero jamás se permitió la desesperanza. Hasta el final, mantuvo su fe en la causa cubana, convencido de que la libertad era solo cuestión de tiempo.

Francisco Vicente Aguilera murió en la pobreza más absoluta, pero con la frente en alto. No dejó riquezas materiales, pero sí un legado de honor, entrega y renuncia total por un ideal. Su muerte en el exilio fue la prueba más dolorosa de cuánto estuvo dispuesto a sacrificar por su país.