Pensar en el género y sus vericuetos no debe ser solo tarea de estudiosos, políticos o comunicadores, sino parte de la rutina de cada escuela, centro de trabajo, barrio o familia cubana, tal y como lo previó la FMC desde su fundación, el 23 de agosto de 1960, como manera posible de materializar la utopía de la equidad entre mujeres y hombres.

Las generaciones nacidas con la Revolución somos beneficiarias directas de las políticas de justicia de género. Féminas con iguales posibilidades que los hombres de acceso a empleos, responsabilidades y salarios, niños que, desde temprana edad, se les enseñan juegos de roles compartidos, donde se distribuyen las cargas y no hay oficios asignados a uno u otro sexo biológico, conquistas de sus 61 años de lucha en los barrios.

Aun así el machismo sobrevive y, en tiempos de COVID-19, aflora ante el confinamiento y sus imperativos para la redistribución del tiempo y el cuidado de la familia totalmente. La cotidianidad se ha saturado con sus avatares y la repetición rutinaria de las mismas actividades.

Se limitan círculos infantiles, escuelas, asilos de ancianos y tiempo en la calle, mientras se mantienen las exigencias del trabajo a distancia, a lo que se suma la presión de fungir, a la fuerza y con escasas armas, como pedagogos de cuyo esfuerzo depende el avance en la docencia de los pequeños del hogar.

Por unos meses el cuerpo y la mente están en condiciones de resistir, pero en la curva del estrés ya hemos declinado, avanzado, estabilizado y parece ser, por lo que se respira en el ambiente, que caemos nuevamente en la fase de asfixia, desesperanza, impotencia.

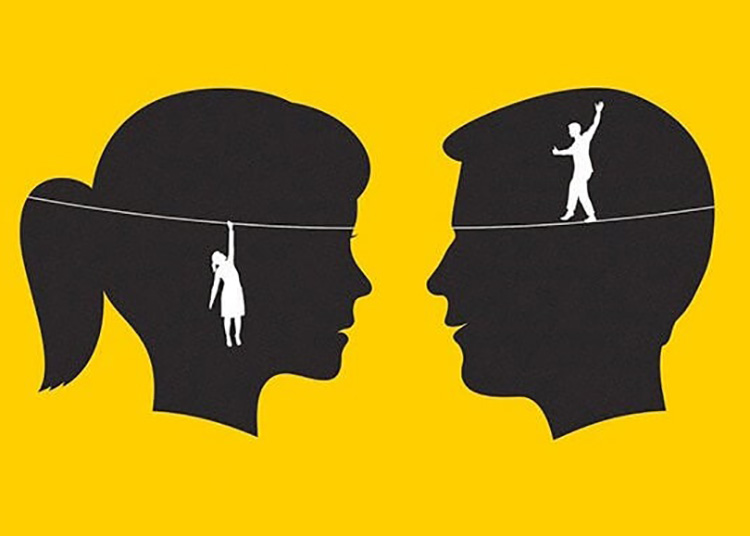

Demasiado tiempo caminando y el horizonte no se asoma a la vista. Restricción de movilidad, fallecidos cercanos, familiares enfermos o sospechosos de contagio y, en medio de la dinámica, para ponerle “la tapa al pomo”, los estereotipos de género resaltan como mecanismo de defensa, como propensión del ser humano a acatar lo que dicta la sociedad.

En Cuba hay avances contundentes y, sin embargo, aún perduran rezagos de la herencia que nos dejó la religión y el patriarcado, los cuales afloran en estas circunstancias de forma inédita. “No sé de qué te quejas, si yo te apoyo en todo”, son frases masculinas que se escuchan con mayor frecuencia o, en el caso de los reclamos femeninos, “no puedo más, necesito que me ayudes”.

La cultura de género aprehendida (no solo como noción cognitiva sino como filosofía, cosmovisión, manera de vivir) no contempla la solución a los problemas en la caridad o el socorro, sino en el acompañamiento, la distribución equitativa de tareas sin condicionamientos establecidos para el desempeño de mujeres y hombres.

Revisar los deslices cotidianos –muestras invisibilizadas de la inequidad– puede ser buen comienzo para descubrir el estado individual en relación con el tema. No se buscan culpables cuando los asuntos se refieren a los sedimentos subjetivos que hace la cultura. De lo que se trata es de desaprender lo que heredamos e incorporar una visión humana y justa en las formas en que reproducimos la vida, más allá de la combinación cromosómica con la que vinimos al mundo.

Tengo un buen amigo –y excelente padre– que cada mañana lava los pañales de su hijo pequeño, pero le pide a la esposa que los tienda, cuidando su imagen ante los vecinos. Mi conocido ha dado pasos de gigante en relación a sus antecesores varones, pero tiene que reconocer que su diploma de graduación en educación en género lo tendrá ganado cuando, orgulloso, despliegue en la tendedera los relucientes pañales que sus puños varoniles limpian para el hijo.

Para ello la pareja, y familia toda, deben contribuir a la educación de sus miembros, consensuar en pos de lo común sin renunciar a individualidades, al tratarse de un asunto que se desprende del de humanidad, de justicia. Más allá de mensajes, códigos o voluntades políticas, es en el bregar diario donde conseguimos la real liberación o nos quedamos anclados a los patrones funcionales al capitalismo, de mujeres para el cuidado y hombres para la economía.

Vale recalcar que el machismo no es mal que padecen solo los masculinos. Su intensidad prende en algunas mujeres que están seguras de que ellos no saben limpiar, cocinar, fregar, planchar, las mismas que, generalmente, se quiebran con la ansiedad del desempeño sexual por el temor a que la pareja busque relaciones extramatrimoniales, se encargan de asuntos de la escuela porque ellos los asumen con déficit de paciencia para tratar a los chicos, cuidan solas al anciano porque ellos no saben, consultan la mínima decisión sobre gastos porque les adjudican el mérito de titulares de la economía familiar, ejemplos de prácticas estresantes que conducen a la queja y el agotamiento, con su consecuente repercusión en la salud y el bienestar.

El paso de la COVID 19 por la Tierra nos obliga a romper con las viejas expectativas de género. Se hace preciso renovar las formas de vivir en pareja y familia, reordenando presiones y cargas, horizontalizando el poder para las decisiones inmediatas y la construcción de proyectos futuros. Él y ella en la fragua construida, en la lucha cotidiana, compartiendo penas y glorias, temores y sueños y así, sin las agonías impuestas por la sociocultura, seremos hoy los vivos referentes que se precisan para la construcción de una sociedad más justa, más feliz.